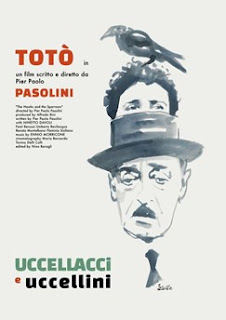

EL AVE DESGARBADA

“El dodo nunca tuvo una oportunidad. Parece haber sido inventado con el único propósito de extinguirse”.

(Will Cuppy, El dodo, 2020)

Una

vitrina del Museo de Historia Natural de Rouen con diversos ejemplares de pájaros

disecados

Elias Canetti escribió que cuando miras a un animal a los ojos, parece que dentro de él hay un humano que se burla de ti. ¿Qué nos dice un animal que sólo puede devolvernos la mirada desde la vitrina de un museo? El dodo, esa extraordinaria producción de la Naturaleza, con su cómico aspecto, es un remedo burlesco de la pretendida permanencia humana. Era tan extraño, de apariencia tan grotesca y aberrante, y tan inútiles los esfuerzos por descubrir algún espécimen vivo, que durante mucho tiempo los científicos dudaron de su existencia. Fue un icono del siglo XIX, el siglo que inventó todas nuestras ideas y entre ellas el concepto de extinción porque este pájaro dio inicio a la conciencia de que los humanos habían provocado la desaparición de numerosas especies.

El dodo (Raphus cucullatus) era un ave remota que

sólo habitaba la isla Mauricio, parte del archipiélago de las Islas Mascareñas,

en el suroeste del océano Índico. Allí, prácticamente aislado de cualquier

depredador (no había mamíferos terrestres), perdida su capacidad de volar, fue

presa fácil de los marineros que fondeaban para aprovisionarse de agua y comida.

Se cree que antes de 1800 cuarenta y ocho vertebrados terrestres se habían

extinguido en el archipiélago.

El archipiélago de las

Mascareñas, de origen volcánico, formado por varios islotes y tres islas

principales, Reunión, Mauricio y Rodrigues. Fueron descubiertas por los

portugueses en 1507 y reciben su nombre de un gobernador de la India

portuguesa, Pedro Mascarenhas. Sufrieron varios cambios de denominación al viento de

los cambios de soberanía: Reunión se llamó Santa Apolonia cuando era

portuguesa, antes de que los franceses le pusieran Isla Borbón, Isla Bonaparte

y luego el nombre actual; Mauricio fue bautizada así por los holandeses, en

honor de Mauricio de Nassau, el gobernante de las Provincias Unidas, pero antes

se llamó Ilha de Cernés. Estas fueron las únicas islas tropicales

relativamente grandes y deshabitadas hasta finales del siglo XVI

Que sepamos, el dodo fue

descubierto por los holandeses en 1598, cuando el almirante Jacob Corneliszoon

van Neck llegó con una flota de ocho barcos y renombró la isla en honor de

Mauricio de Nassau, Estatúder de los Países Bajos. Enviaron tres expediciones para

explorar el interior y Heyndrick Dircksz Jolinck dirigió una de ellas; probablemente fue su relato el que describió al dodo por primera

vez:

“También encontramos aves grandes, con alas tan grandes como las de una paloma, de modo que no podían volar y los portugueses las llamaban pingüinos. Estos pájaros en particular tienen un estómago tan grande que podría proporcionar a dos hombres una sabrosa comida y, de hecho, era la parte más deliciosa del ave.”

Van Neck regresó a Holanda en 1599 con un

ejemplar y parece que unos meses después llegó otro en uno de los barcos de su

flota. Uno de ellos fue enviado a la corte del emperador Rodolfo II, en Praga.

Hay que tener en cuenta el enorme interés que este emperador tenía por la

ciencia y por todo tipo de curiosidades (fue mecenas de Tycho Brahe, Kepler y

Giordano Bruno). El dodo sería una más de las excentricidades de su cámara de

maravillas.

El diario de viaje de van Neck se

publicó en 1601 y describe así al extraño pájaro:

“Más grandes que nuestros cisnes, con cabezas enormes sólo cubiertas a

medias con piel, como si tuvieran una capucha. Estos pájaros no tienen alas y

en su lugar asoman tres o cuatro plumas negruzcas. La cola consiste en unas

pocas plumas suaves y curvadas de color ceniza. Llamamos a estos pájaros

‘walghvogels’ [pájaros desagradables] porque cuanto más se cocinan menos blanda

y más incomible es su carne”.

Otras expediciones encontraron su

carne agradable y abundante. Un barco holandés que llegó a la isla en 1601

capturó cuarenta y cuatro en dos días y siguió su viaje con la despensa llena

de carne de dodo salada, además de probar su carne fresca (mencionan que dos

ejemplares daban de cenar a toda la tripulación).

Alfred Brehm, recreación de la caza del

dodo, 1890

Parada casi obligada de los

barcos que hacían la travesía de las Indias Orientales, pronto llegaron colonos

con sus cerdos, sus perros y sus gatos, además de las ratas de sus bodegas,

incluso con monos, algunos de los cuales se escaparon y dieron inicio a la

colonia actual de macacos cangrejeros. Todos arrasaron con gran parte de la

vida endémica de las islas y, más en concreto, con adultos, pollos y huevos de dodo.

Esta curiosidad ornitológica

atrajo el interés desde muy temprano: oficiales ingleses declaran haber visto

dos ejemplares llevados a la India en 1632; se sabe que a Europa llegaron, al

menos, doce, casi todos a los Países Bajos e Inglaterra. En Londres se exhibía

uno vivo en una tienda en 1638; cuando murió, fue disecado por John Tradescant,

que lo dejó en herencia al Ashmolean Museum de Oxford en 1683; en 1755,

haciendo limpieza general y comprobando que estaba apolillado, fue arrojado a

la basura, salvo el cráneo y una pata. Hamon L’Estrange es el testigo que vio a

este pájaro vivo:

“Hacia 1638, cuando caminaba

por las calles de Londres, vi el dibujo de una extraña ave sobre un lienzo que

colgaba, y con uno o dos más que estaban conmigo, pasamos a verla. Estaba en un

cuarto y era una gran ave, un poco más grande que los pavos machos más

desarrollados, con patas y pies semejantes, pero más fornida y gruesa y de

forma más erecta...el cuidador la llamaba dodo.”

Dibujo de Owen de la cabeza del dodo del Museo de Oxford

Puesto que se ha discutido del dodo a partir de referencias no siempre fiables, hay que tener en cuenta que en esas islas había otras especies endémicas no voladoras, lo que se prestaba a confusiones de todo tipo. La primera fue entre el dodo y el solitario de Rodrigues (Pezophaps solitaria), que algunos pensaron que era la misma ave. François Leguat, que estudió la fauna de la isla, dejó claro que el ave de Rodrigues era una especie diferente.

François Leguat, Imagen de un solitario de Rodrigues (Pezophaps

solitaria), también conocido como "dodo de Rodrigues". De “El viaje de François

Leguat de Bresse, a Rodríguez, Mauricio, Java y el Cabo de Buena Esperanza”, 1708

La otra confusión derivó de la creencia de que hubo un dodo blanco, que algunos aseguraron haber visto en Reunión: está descrito en 1613, 1619 y 1625 y parece que se llevaron dos ejemplares a Europa, en 1640 y 1685. En su relato del viaje del capitán Samuel Castleton en el Pearl, en 1613, J. Tatton escribió sobre su visita a Reunión:

"Hay una gran cantidad de aves terrestres, tanto pequeñas como grandes,

muchas palomas, grandes loros y cosas similares; y un ave grande del tamaño de

un pavo, muy gorda y de alas tan cortas que no puede volar, siendo blanca y en

cierto modo mansa, como todas las demás aves, como si no hubieran sido

molestadas ni temerosas de las balas."

Ese supuesto dodo blanco surgió

de una fusión de los relatos de los navegantes sobre grandes pájaros

blanquecinos con pinturas de dodos blancos hechas en Holanda a mediados del

siglo XVII. Los descubrimientos de huesos subfósiles a partir de la década de

1970 revelaron que el ave era un ibis grande —ya extinto, también—y no volador,

mientras que las pinturas holandesas resultaron haberse basado en una imagen

muy anterior de Roelant Savery de un espécimen blanquecino (¿albino?). Los

dodos, que evolucionaron en Mauricio, ya habían perdido la capacidad de volar

antes de que surgiera Reunión y, por lo tanto, no podrían haber colonizado esa

isla volcánica más reciente (es una isla muy joven, sólo tiene dos millones de

años; Mauricio, unos ocho millones). Sin embargo, hasta hace muy poco se creyó en

la existencia de un dodo blanco en Reunión.

Pieter Holsteyn el Joven, pintura de un dodo blanco, basado en un

original de 1611 de Roelant Savery, mm. siglo XVII

Imagen del dodo blanco

en “Extinct birds”, 1907, por Walter Rothschild

Rothschild, L. W., 1919, ilustración de “Life of the

Réunion or White Dodo”

En la época de las primeras

exploraciones, los navegantes sólo informaban de especies dignas de ser comidas

o que tuvieran una apariencia extraña. El dodo cumplía ambas condiciones: era

francamente raro, como hecho de trozos, y casi no tenía alas, un verdadero

brevipennado. Ser un ave no voladora era digno de mención porque lo normal era que volaran: las que lo hacían no merecían especial atención, pero el

dodo fue dibujado muchas veces desde 1601 y fue el modelo mascareño que más

frecuentemente “posó” para los ilustradores, en catorce ocasiones, que sepamos.

Podemos decir que hay un dodo

“reglamentario”, que ha servido de base a todas las imágenes modernas, y se lo

debemos a Roelant Savery. Antes de él tenemos algunas representaciones que

muestran las características que resultaron más sorprendentes: cabeza medio

pelada (de ahí cucullatus,

“encapuchado”), pico enorme, cuerpo rechoncho, cola de plumero y alas pequeñas.

El citado diario de van Neck se

publicó en 1601 y es donde el dodo aparece por primera vez: su aspecto se

corresponde poco con las imágenes posteriores, aunque fue muy imitado: el mismo

año, 1601, de Bry copia la descripción y el modelo en su Relación de las Indias Orientales. Desgraciadamente, el manuscrito original

de van Neck está perdido.

Grabado de 1601 del diario de van Neck que muestra las actividades

holandesas en la costa de Mauricio, así como la primera representación

publicada de un dodo (a la izquierda, con el nº 2, junto a las tortugas)

Frontispicio de Quinta Pars Indiae orientalis, de Johann Theodor de Bry y Johann Israel de Bry, 1601. En lo alto podemos ver dos dodos, copiados del grabado anterior, rematando la estructura arquitectónica. También se muestran la ahora extinta tortuga Cylindraspis y un murciélago no identificado, también copiados del grabado de van Neck

En la visita del almirante

Wolphert Harmenszoon a Mauricio se encontraba a bordo un artista profesional y

experto, Joris Joostensz Laerle, que realizó los dibujos más precisos del dodo

y de otras aves mauricianas ya extinguidas. Los dibujos de Laerle son las

únicas ilustraciones realizadas inequívocamente a partir de aves vivas o

recientemente muertas en Mauricio.

Joris Joostensz Laerle, Estudios de dodo, 1601. El dodo muerto de la

derecha podría ser una imagen evocadora de su destino

Si no está claro que el dodo de

van Neck esté tomado del natural o solo se grabó a partir de la descripción, el

primer dodo con aspecto natural, aunque no pintado en Mauricio, puede ser uno

que corresponda al que se regaló, tras ese primer viaje holandés, al emperador

Rodolfo II. Es menos rechoncho y de aspecto menos desgarbado que los que se han

popularizado.

Jacob Hoefnagel, pintura de un dodo, posiblemente disecado en la

colección del emperador Rodolfo II en Praga, c. 1602

El naturalista francés Carolius Clusius, catedrático de botánica en Leiden, publicó su monumental obra Exoticorum Libri decem en 1605 e hizo mucho por traer a Europa el conocimiento de la fauna y la flora de ultramar. Tuvo acceso a las especies exóticas traídas a los Países Bajos, así como a los diarios de los navegantes. Copió su ilustración del dodo del diario de van Neck e incluyó una piedra de molleja, tan mencionada por los primeros marineros por su utilidad para afilar.

Dodo copiado del diario de van Neck en la obra de Clusius, Exoticorum

Libri decem, 1605. A sus pies puede verse la piedra de molleja, el gastrolito

del que se dice que era muy grande y muy práctico para afilar. Clusius llama al

dodo “Gallus peregrinus” porque lo asocia a los viajes a ultramar

Adam Olearius, 1666, "Gottorffische Kunstcammer, Donde toda clase de cosas extraordinarias/ Tan en parte engendradas y preparadas por la naturaleza/ en parte por manos artificiales ; Antes de esto reunidas de las cuatro partes del mundo". Copia el dodo de Clusius, arriba a la derecha, con el número 5

Ilustración

de Willem Bontekoe, del diario de Pieter van den Broeke. La cita al pie es del

Ars Poetica de Horacio, que Tomás de Yriarte tradujo como “sin que sean los

pies y la cabeza partes que a un mismo cuerpo pertenecen”, lo que da idea de la

rareza del aspecto del ave. La imagen de la derecha es un grabado de una

edición del mismo diario de 1632. En el diario no se menciona el dodo, pero

suponemos que el dibujo fue realizado durante su visita a Mauricio, entre el 19

de abril y el 23 de mayo de 1617

Adriaen van de Venne nunca

abandonó los Países Bajos, pero declaró haber visto un dodo en Ámsterdam, en 1626,

lo que confirmaría que no fueron raros los dodos que llegaron vivos a Europa.

Según algunos ornitólogos se trataba de una hembra al final de su época de

celo, cuando acumularían más grasa.

Representación de Adriaen van de Venne de un dodo que afirmó haber

visto en 1626. Universidad de Utrecht

Loro de pico ancho (Lophopsittacus mauritianus) llamado aquí Cacato (Cacatúa) por su apariencia, un dodo (el ave más grande) y un rascón rojo (o gallina roja). Sir Thomas Herbert, 1634, “Algunos años de viaje a diversas partes de Asia y África”

El editor H. Soete Boom publicó

en 1648 el diario de Willem West van Zanen (que había visitado Mauricio con van

Neck en 1598 y de nuevo en 1602). Un artista intentó reconstruir los desembarcos

holandeses y escenas que representan la captura de aves y del dugongo (o "vaca marina", extinguido

en las Mascareñas). Usando referencias anteriores parece que copió el ave equivocada, un pingüino en vez del dodo.

H.

Soete Boom, diario de van Zanen, 1648. Estas escenas representan actividades

holandesas en Mauricio. Arriba, el desembarco; en el centro, a la izquierda, se

ve una matanza a garrotazos de aves no voladoras que parecen pingüinos; en el

centro, a la derecha, captura del dugongo; abajo, caza de loros y tala de

árboles

Mucho se ha especulado sobre si

Savery copió un ejemplar vivo o se basó en descripciones. En todo caso, las

representaciones siempre son dudosas, incluso las tomadas del natural a partir

de aves traídas a Europa. Los dodos llegarían anquilosados y con una postura

gacha después de un viaje de meses metidos en una caja. Incluso la gordura del

ave puede ser cuestionada, quizás por ser capturados en época de reproducción o por haber sido cebados con el bizcocho del barco. Hay una referencia

interesante, del navegante Reyer Corneliszoon, que los vio en 1602 y dice que “caminaban erguidos sobre sus pies como si

fueran humanos”. En todo caso “el

dodo de Edwards”, pintado por Roelant Savery en 1626, es el más famoso y copiado

y sus características anatómicas han llegado a ser el canon de esta ave en la

cultura popular.

Roeland Savery, “Dodo de Edwards”. El cuadro llegó a manos del ornitólogo George Edwards, que más tarde la regaló al Museo Británico, de ahí su nombre. El pájaro que se traga una rana en la parte inferior derecha podría ser el también extinto rascón rojo. También se ha sugerido que los dos loros son los extintos guacamayo de las Antillas Menores (izquierda) y guacamayo de Martinica (derecha). Museo de Historia Natural de Londres

Savery utilizó este modelo en

otras diez obras, siempre que se tratara de paisajes a la manera flamenca, con

muchos animales representados de forma detallada y, frecuentemente, con un tema

de fondo mitológico o religioso.

Roelant Savery, Orfeo encantando a los animales con su música, 1627, Mauritshuis, La Haya

Roelant Savery, Paisaje con pájaros, 1628, Kunshistorisches Museum,

Viena

Roelant Savery pasó más de una década en Praga, donde se especializó en paisajes y bodegones florales. Para alguien como él, la corte de Rodolfo II era un paraíso porque el emperador coleccionaba todo tipo de objetos artísticos y científicos, plantas y animales. En los jardines de su palacio en Praga, Savery pudo estudiar personalmente todas esas maravillas de la naturaleza. Además, en verano, el emperador lo enviaba al Tirol para dibujar paisajes majestuosos. En la colección de animales raros bien pudo estar el dodo. Aún no se sabe si se trataba de un espécimen vivo o de un montaje taxidérmico, pero, en todo caso, Roelant Savery se convirtió en “el artista del dodo”. Sus representaciones del ave son bastante regordetas, mientras que el pájaro real debía de ser más delgado. Esto sugiere que Savery pudo basarse en un espécimen disecado y sobrecargado de relleno. El museo de Praga conserva una mandíbula superior, probablemente del ejemplar del emperador.

Resto subfósil de la mandíbula de un dodo en el Museo Nacional de Praga

También llegaron dodos a la

India, donde los príncipes adornaban sus palacios con los exotismos procedentes

de las nuevas islas. Los emisarios que visitaban Surat, un importante puerto

para holandeses e ingleses, ofrecían regalos al emperador Jahangir (1569-1627).

El viajero inglés Peter Mundy (el primer conocedor del té chino), estuvo en la

región entre 1628 y 1633 y describió dos dodos en Surat, llegados a través de

Goa, un enclave portugués. Una ilustración descubierta en 1958, atribuida al

artista de la corte Ustad Mansur y datada en 1625, representa un dodo (además

de dos ánsares caretos, dos gangas pintadas, un tragopán occidental y un loro

parlanchín), probablemente uno de los dos citados por Mundy. Todos son

fácilmente reconocibles, por lo que suponemos que las características del dodo

deben ser bastante fiables y, de hecho, son coherentes con las mencionadas en otros

relatos contemporáneos. Parece ser el primer dodo representado en color.

Ustad Mansur, ilustración de la colección de aves del emperador Jagangir, c.1625. Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo. El dodo ocupa el centro

Todas las cavilaciones sobre la

morfología del dodo, ya fueran aves salvajes o cautivas, dependen en gran medida

de estas ilustraciones. Es posible que la coloración de la población variara en

función de la edad, el sexo y la alimentación estacional. Puesto que se desconoce

la ecología del dodo, que pocos ejemplares llegaron vivos a Europa y que no se

dispone de datos sobre su longevidad, esas interpretaciones son demasiado vagas.

Cualquier conclusión sobre su morfología externa es imposible de determinar

con precisión y debe tratarse como una mera hipótesis. Reflexionemos sobre esto

cuando veamos recreaciones de dinosaurios, esa fantasía.

Pero si apasionantes son las

historias de los viajeros y los dibujos de los artistas, no lo es menos el discurrir de las controversias científicas y la literatura que el dodo generó después de su

extinción. En el siglo XVIII y hasta principios del XIX se dudaba de la

existencia de esta ave y la opinión mayoritaria se inclinaba por pensar que era

un ser de fábula, como el ave Fénix. Que dos franceses, el enciclopedista

Mauduyt (1784) y el explorador Bory (1804), la consideraran real, aunque

extinta, no afectó al consenso dominante, y eso que había algunos restos

dispersos. Pero cuando los británicos se hicieron con Mauricio en 1810 se abrió

paso la interpretación moderna sobre el dodo. James Prior escribe (Viaje por la costa oriental de África,

1819):

“El dodo, un singular pájaro grande y patoso que, como el avestruz, no

podía volar, se encontraba antes aquí, según los naturalistas, pero está

extinto”.

Lankester, E. R., 1905 Extinct Animals, 1905

The Penny Magazine, una revista popular y divulgativa que nació en

1832, fue la que captó la atención de los británicos sobre la extinción del

dodo a partir de un reportaje en 1833:

“La actividad humana, limitando el crecimiento de los animales

inferiores y exterminando ciertas razas, nunca se ejemplificó de modo más

impresionante que en el caso del dodo.”

La conciencia sobre el tema de la

extinción permitió que, en 1878, se promulgara en Mauricio una legislación

exhaustiva que protegía a las aves marinas de la zona. Demasiado tarde para el

dodo, aunque tenga el honor post mortem de figurar en el escudo de Mauricio. Su desaparición hizo que se extendiera la locución “dead as a dodo” (“muerto como un dodo”,

literalmente, pero mejor traducido como “bien muerto”), atestiguada desde 1904,

como una derivación de la más antigua “dead

as a doornail” (“doornail” es un remache decorativo para puertas, al que se

golpea hasta “rematarlo” y dejarlo bien metido en la madera).

El

número de The Penny Magazine de 1 de junio de 1833, donde aparece el primer

reportaje divulgativo sobre el dodo y su extinción

La descripción de J. S. Duncan,

zoólogo en Oxford, en 1828, de los restos del British Museum y del Ashmolean de

Oxford abrió el camino a su reconocimiento. Después vendrían más estudios sobre

restos conservados en Copenhague y Praga. Las muestras de la Gran Exposición de

Londres de 1851 en el Crystal Palace (visitada por seis millones de personas) y

en el Museo de Historia Natural de Oxford en 1860 aumentaron aún más el

conocimiento sobre esta ave. El verdadero hito fue el trabajo de Strickland y

Melville, The dodo and its kindred

(“El dodo y sus parientes”), de 1848, que trató por primera vez, de forma

exhaustiva, de la historia de esta ave y su morfología.

La publicación de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, en 1865, supuso el definitivo salto a la fama del dodo y su condición de icono popular. Carroll era un asiduo visitante del Museo de Oxford y debió de sentirse atraído por esa ave caricaturesca.

Esqueleto de Dodo (izquierda) y modelo basado en investigaciones

modernas (derecha), en el Museo de Historia Natural de la Universidad de

Oxford. De fondo, reproducción del cuadro de Savery

El Dodo de Lewis Carroll es un avatar del propio autor: el nombre real de Carroll era Charles L. Dodgson y, como era tartamudo, pronunciaría su propio apellido "Do-Do-Dodgson", así que el pájaro evocaba su defecto al hablar. El episodio de la novela es una sátira de las asambleas políticas: después de que las lágrimas de Alicia provocaran una inundación, el Dodo propone, para secarse, una carrera, pero todos los participantes corren a voluntad, empezando y terminando cuando quieren, y así todos pueden ganar y reciben como premio los dulces que Alicia tiene en el bolsillo, pero, cuando ya no hay para ella, el Dodo le pregunta si le queda algo más; como sólo tiene un dedal, el Dodo se lo pide y luego se lo devuelve a Alicia como premio, todo un absurdo.

Geoffrey Webb, Vidriera en la iglesia de Daresbury, donde nació Lewis Carroll. Representa una adoración de los pastores; a la izquierda de la escena, tras el pastor de la gaita, están Carroll y Alicia. A modo de friso inferior, en las cinco vidrieras aparecen diversos personajes de la novela. En el de la izquierda se representan el Conejo, el lagarto Bill y el Dodo. “En memoria de Charles Lutwidge Dodgson, (Lewis Carroll), autor de Alice in Wonderland”. La vidriera se realizó en 1935

Este episodio es coherente con la

imaginación popular, que veía en el dodo un animal gordo y estúpido. Charlotte

Turner Smith (Una historia natural de las

aves: destinada principalmente a los jóvenes, 1807) escribió:

“El Dodo, Didus, es un pájaro que habita algunas de las islas de las

Indias Orientales. Su historia es poco conocida, pero si la representación que

se hace de él es justa, es la más fea y repugnante de las aves, y se parece a

una de esas personas hinchadas e intratables que, por una larga serie de

indulgencias viciosas y groseras, se convierten en un libelo de la figura

humana.”

John Tenniel, Ilustración de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas,1865

Los dibujos de Tenniel coincidieron con la aparición de los subfósiles de Mauricio. George Clark, que era maestro en la isla y aficionado al naturalismo, pensando en cómo hallar restos del dodo, dedujo que las lluvias habrían arrastrado los huesos hasta los deltas que formaban los ríos en su desembocadura. Así, en 1863 encontró muchos con los que se montaron varios esqueletos. Entonces pudo confirmarse la teoría de Strickland (en 1848) de que pertenecía al orden de las palomas (Columbiformes); antes se lo había clasificado como un avestruz de patas cortas, buitre, ibis, garza, pingüino…Resultó ser una paloma sobresimensionada.

J. P. Hume, Recreación del Mare aux Songes, una marisma en la

desembocadura de algunos cursos de agua en Mauricio, tal como debió de ser

antes de la llegada de los humanos. Fue en esta zona donde Clark encontró gran

cantidad de huesos de dodo. En el centro puede verse al dodo junto a otras

especies, rodeados por un palmeral. Hoy queda menos del dos por ciento del

bosque originario. Museo de Historia Natural de Londres

El descubrimiento de los primeros

restos subfósiles de dodo en la marisma de Mare aux Songes dio lugar a una

carrera por publicar estudios sobre su anatomía. George Clark envió varias

partidas de huesos a Richard Owen, paleontólogo del Museo Británico, y

posteriormente a Alfred Newton, de la universidad de Cambridge. Después de

recibir la primera remesa, Owen interceptó el material destinado a Newton y

trató de impedir que recibiera más envíos. Owen pudo entonces ser el primero en

publicar sobre el Dodo y recompensó a Clark, intentando que ocultara la

abundancia de restos (le pagó cien libras por cien huesos). La amarga rivalidad entre

Owen y Newton nunca se resolvió. Clark, por su parte, nunca fue reconocido.

Casi todos los dodos reconstruidos proceden de la misma marisma de Mauricio,

salvo un esqueleto completo encontrado en un abrigo rocoso en 1904.

Reconstrucción del esqueleto del dodo por Owen (1872)

Tarjeta de felicitación a Richard Owen en la que figura una nota escrita a mano: “El profesor fotografiando a su pajarito”, 1866. Biblioteca del Museo de Historia Natural, Owen Collection

Sobre ese último esqueleto de dodo, encontrado en 1904, escribió David Quammen (La canción del dodo: biogeografía insular en una era de extinción, 1996):

“En la oscuridad de una madrugada de 1667, digamos, durante un

aguacero, se refugió bajo un frío saliente de piedra en la base de uno de los

acantilados del río Negro. Recogió la cabeza contra su cuerpo, esponjó las

plumas para calentarse y entrecerró los ojos con paciente tristeza. Esperaba. No

lo sabía, ni nadie lo sabía, pero era el único dodo sobre la Tierra. Cuando

pasó la tormenta, no abrió los ojos. Eso es la extinción.”

Comentarios

Publicar un comentario