EL MÁS ODIADO

“Odiar a los estorninos está bien”

(Nicholas Lund, miembro de la

Maine Audubon Society para la protección de las aves)

Un ejemplar de estornino pinto (Sturnus vulgaris)

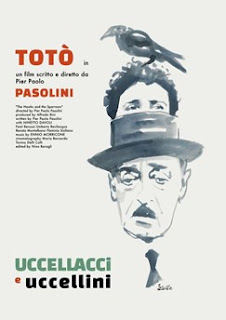

Parecía difícil, pero en la

competencia por las aves más odiadas por el hombre, el gorrión (hace ya mucho, en Estados Unidos se lo consideró una plaga) y la paloma han sido desbancadas por el estornino.

Estamos de acuerdo en que este pájaro es ubicuo, molesto, ruidoso (Dante,

durante su estancia en Roma, los odiaba por sus chillidos), sucio, en cualquiera

de sus dos especies europeas (el estornino negro, Sturnus unicolor, y el pinto, Sturnus

vulgaris), y a su avidez por los cultivos se ha unido su preferencia invernal por

los entornos urbanos, una amenaza sobre nuestras cabezas.

Jean Gabriel Prêtre, estornino negro (Sturnus unicolor), Iconographia

zoológica de la Universidad de Ámsterdam

Linneo lo llamó Sturnus por su nombre latino —cuya

etimología desconocemos—, pero su nombre en algunas lenguas germánicas tiene, quizás,

relación con las estrellas: en alemán es

Star y en inglés, Starling, del

inglés antiguo “staer” y del sufijo

diminutivo “-ling”: ¿es por sus

manchas, que le dan un aspecto estrellado? ¿por su forma en vuelo, con las alas

puntiagudas que le dan forma de estrella de cuatro puntas? Recordemos que el

estornino pinto es el común en casi todas partes, el negro sólo lo es entre

nosotros, en el Mediterráneo occidental.

La adaptabilidad de las dos

especies ha permitido su progresiva extensión, más limitada en el caso del

estornino negro (que ya hemos dicho que sólo ocupa el Mediterráneo occidental,

de Túnez a la Península Ibérica) y mucho mayor en el vulgar o pinto que,

además, ayudado por el hombre, ha cruzado el Atlántico y se ha convertido en un

quebradero de cabeza ultramarino.

Aunque su relación con las

estrellas pudo hacer que se le viera como un pájaro adorable, lo cierto es que

su propensión invernal a formar grandes concentraciones, con todo lo amenazante

que eso nos resulta, hace que los odiemos en grupo, pero los hayamos apreciado de uno

en uno, como Alceste, el misántropo de Molière, que odiaba a la humanidad y amaba a

la coqueta y parlanchina Célimène. Este sentimiento de “misoesturnia” —si se

nos permite el neologismo— es compatible con el encantamiento que supone la

contemplación de sus bandadas. Hay algo de hipnotizante en ese comportamiento

colectivo tan complejo que los ingleses llaman de una forma tan elegante: "a

murmuration of starlings" (“un murmullo de estorninos”). ¿Hay un director de orquesta en las

evoluciones colectivas? El físico Giorgio Parisi publicó en 2021 En un vuelo

de estorninos, atraído por el ejemplo que suponía ese fenómeno a la hora de

explicar los sistemas complejos. Concluyó que no hay un pájaro director, sino

que cada uno se mueve reaccionando a los que lo rodean y el resultado es

cambiante e intrincado, la imposibilidad de un patrón formal más o menos

estable, al contrario de lo que pasa en las ordenadas formaciones de los gansos en vuelo.

Video de una murmuración de estorninos al atadecer

Plinio ya anotó este

comportamiento llamativo:

“Es una peculiaridad de los estorninos

que vuelan en bandadas y giran formando una especie de bola circular, todos

dirigiéndose hacia el centro de la bandada.”

Y también Tomás de Cantimpré (Liber de Natura Rerum):

“Vuelan

en grupo formando una especie de bola, todos tendiendo hacia el centro, y esto

por culpa de los halcones que los acechan. Por la noche se reúnen en inmensas

multitudes que murmuran.”

Ilustración de Marc Martin para el libro “We Are Starlings: Inside the

Mesmerizing Magic of a Murmuration”, de los escritores Donna Jo Napoli y Robert

Furrow

Otra ilustración de Marc Martin para el libro “We Are Starlings: Inside

the Mesmerizing Magic of a Murmuration”, de los escritores Donna Jo Napoli y

Robert Furrow,

Su llegada a Norteamérica fue

deliberada, casi alevosa. Un farmacéutico llamado Eugene Schieffelin, fanático de Shakespeare, tuvo la peregrina idea de que en Central Park

estuvieran representadas todas las aves mencionadas en las obras del dramaturgo inglés. En Enrique IV, el rey ordena a Hotspur

liberar a sus prisioneros escoceses, pero éste le dice que no lo hará hasta

que, a su vez, Enrique pague a los rebeldes galeses el rescate de su cuñado

Mortimer. El rey, indignado, le ordena no pronunciar el nombre de Mortimer y

Hotspur imagina una tortura para Enrique:

“A rescatar a Mortimer se niega.

Me prohibió que de Mortimer hablara;

Pues lo he de acechar, y, cuando duerma,

‘¡Mortimer!’ he de aullar en sus oídos.

Es más, a un estornino haré que adiestren,

Que ‘Mortimer’ le diga y le repita,

A fin de que su rabia se mantenga.”

Schieffelin lo intentó con varias

especies shakespeareanas, sin éxito, hasta que compró ochenta estorninos pintos en el Reino Unido, que soltó en Manhattan en 1890: hoy son

más de doscientos millones los ejemplares estadounidenses, todos descendientes

de aquellos pioneros.

Su presencia en Norteamérica está tan extendida que algún

naturalista ha propuesto dejar de verlo como un ave invasora. Rachel Carson,

por ejemplo, consideraba que ya se le debía dar carta de ave nativa (“¿Para cuándo la concesión de la ciudadanía al estornino?”).

Las palabras de Hotspur en la obra de Shakespeare nos llevan del mundo de las plagas al mundo del ave como acompañante del hombre. Si el estornino fue uno de los pájaros favoritos en los hogares sin duda se debió a sus destrezas vocales. Ya vimos el papel que tuvo en algunas obras de Mozart, y puede, incluso, que su segunda denominación francesa, “Sansonnet”, deba su origen a “chanssonnette”, “cancioncilla” (aunque algunos especulan que es un diminutivo cariñoso de Sansón, por estar enjaulado). Hasta el siglo XIX, entre las familias humildes de Europa central y septentrional, que no se permitían aves exóticas, no era raro tener un estornino —pinto— como mascota, lo que no impedía que también se comiera. En una enciclopedia alemana, Das Hauslexikon (“El diccionario casero”), que se describía como “Manual completo de habilidades prácticas para la vida para todas las clases”, publicada en Leipzig de 1834 a 1838 por Breitkopf y Härtel, se dice:

“Si se saca a las crías del

nido y se les silba un aria, aprenden a silbar de forma mucho más clara y

fuerte que los camachuelos y los pardillos. En cuanto a su talento para

aprender a hablar, supera a la urraca. Sin embargo, olvida fácilmente lo

aprendido, [...] especialmente en el momento de la muda. Vive sociablemente en

la habitación con otros pájaros, también se acostumbra a los otros animales

domésticos, de modo que les limpia el lomo de parásitos y es muy divertido. […]

Siempre quiere bañarse. […] El estornino joven es un buen alimento, pero el

viejo tiene un sabor amargo y es difícil de digerir. Pero a menudo se come y la

gente intenta eliminar su sabor amargo quitándole la piel.”

Aquí tenemos reunidas todas las habilidades que cualquier

humano quiere de sus mascotas: bufón y bromista, sociable, buen cantor, limpio

consigo mismo y con los demás y, llegado el caso, sabe aceptablemente, aunque el ornitólogo Étienne

Mulsant, un defensor de los beneficios del estornino para los cultivos por su

apetito por los insectos, decía que la Providencia salvaguardaba a los pájaros

útiles frente a los cazadores dándoles una carne desagradable.

Su canto es tornadizo, capaz de flexiones inesperadas porque imita

a otras aves, incluso mezcla ruidos de origen humano. Escuchándolo podemos

encontrar citas del mirlo, del gorrión, del jilguero, de la urraca… incluso de

los teléfonos móviles. Se sabe de uno que llegó a parar un partido de la liga

de fútbol inglesa porque imitaba a la perfección el silbato del árbitro.

Su voz mimética le hace un

buen mensajero. En la primitiva literatura galesa, el Mabinogion, se

dice que la princesa Branwen fue casada con el rey de Irlanda, Matholwch, que

la maltrataba. Entonces, ella pidió auxilio a sus hermanos enviando un

estornino con un mensaje aprendido de memoria, iniciando así una guerra

devastadora.

W. Williams, Branwen enseñando el mensaje a su estornino en

una edición de 1877 del Mabinogion

Koninklijke

Bibliotheek, KB, KA 16 (Der Naturen Bloeme ), folio 100v. El texto dice: “El estornino es un pájaro

con estrellas en sus plumas”

Biblioteca

Británica, MS 11390

De Sturnus en MS 320, folio 109r, Bibliothèque Municipale de Valenciennes. Un estornino negro, sin manchas

No ha sido un ave a la que

los amigos de las alegorías hayan prestado mucha atención porque hay pocas

referencias a él y, como consecuencia, el arte nos da muy raros ejemplos. Salvo

por su voz, apenas ha merecido figurar en nuestra historia. No obstante, hay

alguna excepción notable.

Hans Holbein el Joven, Retrato de una dama con

una ardilla y un estornino, c. 1526-1528, National Gallery, Londres

Se cree que la mujer de este retrato es Anne Lovell, esposa de Sir Francis Lovell, escudero de Enrique VIII. En esta etapa de su carrera, Holbein solía utilizar fondos lisos y se sabe que los animales se añadieron al final: hubo que corregir los brazos para dar cabida a la ardilla. Ésta se incluye porque es parte del escudo de armas de los Lovell. El estornino puede ser un juego de palabras con el nombre del feudo familiar, que entonces se escribía "Estharlyng"(hoy es East Harling), muy similar a Starling, y así se subrayaba su condición de terratenientes. O quizás podríamos preguntarnos si la inclusión del estornino fue un homenaje a un acompañante muerto y muy sentido.

Entraríamos

aquí en el terreno de la tradición clásica de los poemas elegíacos o los

epitafios a los pájaros muertos. Recordemos el gorrión de Lesbia, cantado por

Catulo, o el loro de Corina, ensalzado por Ovidio. La recuperación de Catulo,

al final de la Edad Media, tuvo un gran impacto en el Renacimiento, pero, ya en

época imperial, de la veta de Catulo vendrán los poemas que cantan la ternura

del ave, con tintes eróticos; de la de Ovidio viene el género de la parodia del

pájaro que imita la voz humana. Plinio, hablando de los pájaros imitadores, De avibus quae loquantur, menciona al loro,

la urraca, el tordo, el cuervo, el ruiseñor, la corneja y, por supuesto, el

estornino. Estacio (45-96), en sus Silvas,

habla de las aves sabias, doctae aves,

entre las que incluye al estornino.

Maffeo

Vegio (1406-1458), antes de dedicarse a escritos religiosos (fue secretario

papal), hizo epigramas funerarios que siguen la tradición latina. En su Epitaphium Parrochini sturni, “Epitafio a un

estornino Parroquino”, el ave es suya, no de su amada, con lo que el componente

amoroso se pierde.

“Parroquino,

estornino mío, acepta para tu sepulcro este epitafio,

Que

compense tantos poemas tuyos en vida.

Epitafio:

Yo, el

estornino que pude en vida modular palabras humanas,

que

era capaz de conmover a todos con mis dulces melodías,

yazgo

aquí; mirad hacia aquí y ante esta pequeña tumba decid:

‘Parroquino,

gloria de las aves, adiós,

Parroquino,

la más amena de las aves, descansa en suave reposo’.

Pues

ese era mi nombre.

¿Acaso

alguna otra ave sabía hablar mejor que yo?

¿Qué

otra podía recitar un poema con más dulzura?

Papagayo,

te cantó Nasón y a ti, pequeño gorrión, Catulo.

También

por mi dueño soy yo celebrado.

[…]”

El dadaísta Kurt Schwitters compuso

su Ursonate (“Sonata primordial”) en 1922, aunque fue modificándola

hasta 1932, cuando tomó su forma definitiva, si es que eso puede decirse de una

obra así. Es un poema fonético, “poesía sonora” la llamó, una sucesión de sonidos. En 1997, el artista conceptual Wolfgang Müller viajó

a la isla noruega de Hjertøya tras la pista de Schwitters, que había estado

allí en 1932. Encontró la cabaña donde vivió, abandonada, creyó percibir que

los estorninos de los alrededores “recitaban” pasajes de la Ursonate y

pensó que sus ascendientes habrían oído a Schwitters —que gustaba de recitar al

aire libre—, habrían aprendido la sonata y la habrían transmitido generación

tras generación (algo imposible, en realidad). Grabó a los pájaros y publicó un

CD para el catálogo de la exposición en Berlín de sus fotografías de la cabaña.

La entidad que poseía los derechos de autor de Schwitters lo demandó, pero el

tribunal dictaminó que no se podían reclamar derechos a los estorninos, si es

que realmente interpretaban la obra, porque eso requeriría una acción

consciente.

La Ursonate es esta:

La grabación de los estorninos por Müller, emitida en 2011 en un programa de Radio Corax (Halle, Sajonia) es la siguiente, una maravilla de imitación de todo tipo de sonidos, gorriones, gaviotas, gallinas...(empieza desde el segundo 30, tras darle al play del amplificador):

https://archive.org/details/radia_s25_n308_Corax_Mueller_Schwittersstare_320kb?webamp=default

¿Quién imitó a quién? ¿Los estorninos a

Schwitters o a la inversa?

Como siempre, enhorabuena por el trabajo de investigación que realizas. Fui testigo de la murmuración de los estorninos al atardecer en Miranda de Ebro y fue algo mágico. Un abrazo Aurora

ResponderEliminarMuy interesante, de nuevo. Conocía esas bolsas de pájaros por el cielo como bailando un vals, pero desconocía que se tratase de estorninos. El pinto, pinta bien: precioso

ResponderEliminarNo sé por qué ese odio. ¿causan destrozos en los campos? Tienen unos trinos fascinantes. Verlos volar en masas en los cielos como si estuvieran realizando una danza es espectacular. Además, al menos el pinto me resulta precioso como para decorar una solitaria pared con un dibujo. Yo, antes, ignoraba a todas las aves hasta que un día empecé a quererlas. Un artículo estupendo. Te seguiré buscando. Adela

ResponderEliminarPrecioso artículo. No tenía ni idea de todas las habilidades de los estorninos. Sus evoluciones en el cielo y las figuras que hacen junto con el sonido me parecen maravillosas. El video es fantástico.

ResponderEliminar