SENTIR QUE SE SIENTE

«Con

mis sentidos voy, como si fueran pájaros,

desde la encina hasta el ventoso cielo.»

(Reiner Maria Rilke, Avance)

Que las aves evoquen el aire

parece una evidencia que no necesita mayor explicación; que apelen a nuestra

vista o a nuestro oído es el resultado del trabajo que se tomó la evolución

para producir colores tan extraordinarios como los del pavo real o las aves del

paraíso y músicas tan brillantes como las del ruiseñor o el mirlo.

Con todo lo que los pájaros han sugerido, no podían dejar de ser la conciencia

de nuestra propia sensibilidad, hacernos sentir que sentimos.

La autoconciencia de nuestros sentidos, con ser muy remota, adquirió categoría artística en los siglos XVI y XVII, cuando la pintura comienza a referirse a lo sensorial: la visión como tema en sí mismo, la reina de los sentidos a la par que el oído. El género adquiere su estatus en los Países Bajos que, no por casualidad, fue la patria de la óptica y del estudio de la materia. De ahí, saltó a toda Europa con un matiz más moralizante: la percepción como sensibilidad espiritual, no sólo física. Sólo había un paso más para llegar a la desconfianza en los propios sentidos, el desengaño de la realidad perceptible. Y de aquí a la Vanitas, el memento mori, la vacuidad del mundo material, la fugacidad de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, es un tema que vive atrapado entre el placer del mundo y el recelo hacia sus manifestaciones.

Tres buitres se acercan al cadáver de un ahogado. Bestiario de

Rochester, Biblioteca Británica, Royal MS 12 F XIII, folio 50r

Tomás de Cantimpré, en su De natura rerum, considera que el águila

encarna el ideal de la vista, y el buitre, el del olfato. «El buitre vuela lentamente, pero muy alto, y

puede detectar cadáveres a través de los mares y en altas montañas, y puede

oler carroña a tres días de viaje.»

Fournival (Bestiaire de l’amour) escribe: «Existen cinco bestias que superan a todas las demás en alguno de los

cinco sentidos: el topo para el oído; el lince para la vista; el buitre para el

olfato; el mono para el gusto y la araña para el tacto.»

En el manuscrito del Bestiaire d'Amour de la Morgan Library, procedente de Lombardía, se ilustra esta alegoría: un hombre señala a un grupo

de animales que representan los sentidos, incluyendo un topo bajo tierra (oído);

un mono con las manos cerca de la boca (gusto); un buitre que devora un cuadrúpedo

(olfato); una araña en su tela (tacto). El que mira fijamente al buitre podría

ser el lince (vista).

Bestiario del amor, manuscrito lombardo M.459, fol. 9v, c. 1290, Morgan

Library

Detalle de la imagen anterior

Aunque la vista aguda se

califique “de lince”, ha sido al águila el animal que más ha encarnado la

agudeza de la visión, una cualidad de todas las aves rapaces. Se decía que

podía mirar fijamente al sol, como si la potencia de sus ojos fuera capaz de

desafiarlo.

Bestiario de Pierre de Beauvais, Bibliothèque Universitaire Historique de Médecine (Montpellier). El águila mira fijamente al sol

Es más, hacía que sus polluelos

practicaran esa aptitud y, si alguno no lo resistía, era expulsado del nido

porque no merecía ser un águila en toda su plenitud.

Bestiario de Rochester, Biblioteca Británica, folio 49r. Los polluelos del águila miran al sol y el adulto arroja del nido a uno de ellos, que no ha podido superar el desafío

Encontramos al águila en multitud

de alegorías de la vista, acompañada de atributos habituales: el espejo o el

sol.

Cornelis Cort, grabado a partir de

un dibujo de Frans Floris I, “Visus (la vista)”, 1561, National Galllery,

Washington

Por supuesto, la lechuza o el búho también fueron una encarnación habitual

de la vista.

Alegoría

de la Vista, grabado por Frederick Bloemaert, según un dibujo de Abraham

Bloemaert, c. 1610-1690, Univesidad de Princeton

La serie de Crispijn van de Passe tiene un aire menos culto y más

picaresco que la de los Bloemaert porque estaba destinada a un público más popular, pero

comparte los atributos de todas las series de la época.

Crispijn

van de Passe I, Alegoría de la Vista, c. 1600. De nuevo, el espejo; el búho

sustituye al águila

A la par que la vista, el oído

fue el sentido al que se dedicó más literatura alegórica y más representaciones

artísticas. ¿Cómo vemos nuestra capacidad de oír? Los instrumentos musicales y

los pájaros cantores eran los medios más frecuentes.

Miguel

March, Alegoría del oído, 1660-70, Museo de Bellas Artes de Valencia. Aunque

parezca poco apropiado, hubo cierta tradición del uso de loros como

encarnaciones del oído: más que como productores de sonidos agradables, como

imitadores, para lo que se suponía que hacía falta una capacidad auditiva muy

fina

Jan

Brueghel el Joven, El concierto de aves o alegoría del oído, c. 1640-1645,

Museo Herzog Anton Ulrich

Jan

Brueghel el Joven, Alegoría del oído, c. 1660, Fundación Diana Krueger, Ginebra.

Aquí combina diversos pájaros, muy variados, con instrumentos musicales

Jan

van den Hecke y Erasmus Quellinus II, Alegoría del oído, 1650, Villa Vauban,

Luxemburgo. Aquí destaca el pájaro sobre las partituras, pero lo han elegido

más por su color que por sus cualidades canoras, que no son las más brillantes

en el martín pescador. A la derecha, un carbonero

Luis Paret y Alcázar, Retrato de María de las Nieves Micaela Fourdinier, esposa del pintor, tocando una serinette, 1783. Museo del Prado. Ya vimos el papel que tuvo este instrumento en las casas acomodadas desde el siglo XVII. Puede considerarse una alegoría de la armonía musical, encarnada por la esposa, como el marido, pintor, encarna la visión

¿Y cómo representaron las aves la sensibilidad del tacto? No fue por la suavidad de su plumaje ni por su tendencia a las caricias, sino por algo que produce más impresión: el picotazo.

Cornelis Cort, grabado a partir de

un dibujo de Frans Floris I, “El tacto”, 1561, National Galllery, Washington.

Aquí encontramos varios atributos desagradables porque todos se relacionan con

el dolor: el ave rapaz, la araña y la tortuga que pican

Crispijn

van de Passe I, Alegoría del tacto, c. 1600. La mujer se queja del picotazo del

loro

La dama y el unicornio es una serie de seis tapices del Museo de Cluny, elaborados entre 1484 y 1500. Cinco se dedicarían a los sentidos y el sexto, con el lema “à mon seul desir” (“Sólo a mi deseo”) sería la clave que explicaría el conjunto. Quizás un regalo de boda, parece relacionar los sentidos con el amor, aunque puede asociarse con las etapas del desarrollo del alma, de modo que uno de ellos correspondería al gusto y a la adolescencia, el despertar de los sentidos con su agitación. En el tapiz que nos ocupa, la dama ofrece golosinas al loro, quizás una manifestación del amor de la esposa, que alimenta a otro antes que a sí misma.

Tapiz

del Gusto de la serie “La dama y el unicornio”, c. 1484-1500, Museo de Cluny

Los ciclos dedicados a los cinco sentidos fueron, como hemos visto,

muy frecuentes, especialmente en grabados porque eran fáciles de reproducir y

difundir. Hemos conocido el caso de Crispijn van de Passe I, una serie impresa

hacia 1600. En su frontispicio vemos al loro encarnando el Gusto (probando la

fruta), al águila representando la Vista (con un espejo) y al pájaro picando al

mono (el Tacto), lo que no coincide exactamente con las alegorías que hemos

visto de cada uno de ellos.

Frontispicio de la serie de los cinco sentdos de Crispijn van de Passe I, c. 1600. Instituto Nazionale per la Grafica, Roma

En la serie de 1643 de Jean Baudoin, la Vista la encarna el águila, con el

espejo; y el tacto, un pájaro —que picará—y la tortuga.

Jean

Baudoin, Iconologia de Ripa, les cinq sens de la nature, París, 1643

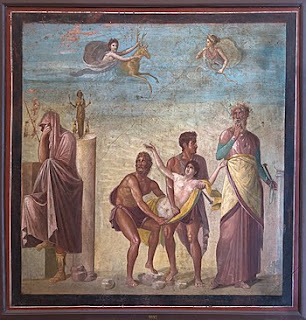

Un caso especial es la serie de los

cinco sentidos, de 1617-1618, que guarda el Museo del Prado, una de las

colaboraciones entre Jan Brueghel el Viejo y Rubens. A diferencia de otros

artistas, Jan Brueghel el Viejo se inspira en la tradición de las Wundrkammern, las cámaras de maravillas,

una gran cantidad de objetos que a veces representan colecciones artísticas y

la exuberancia cortesana. Brueghel hace toda la panoplia de objetos y los

paisajes de fondo y Rubens es el responsable de las figuras del primer plano.

Artes plásticas, música, caza, naturaleza y armas, aparecen exhibidos en escenas que transmiten la riqueza y sofisticación de la corte de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, gobernadores de los Países Bajos, retratados en la escena de La Vista, y cuyos palacios se aprecian en la lejanía. La serie perteneció al duque de Neoburgo, Leopoldo Guillermo. Puede que el duque las comprara para regalárselas a los archiduques o bien éstos se las regalaron a él. Lo cierto es que después de la muerte de los gobernadores el duque se las regaló al cardenal infante don Fernando, de donde pasaron a su hermano Felipe IV. Un pequeño repertorio de aves no podía faltar en esta serie.

Jan Brueghel el Viejo y Pieter Paul Rubens, Alegoría de la Vista, 1617,

Museo del Prado

El esquema es similar en todas las obras de la serie: Venus y Cupido en primer plano, con una colección de objetos de todo tipo que aluden al sentido correspondiente y, al fondo, alguno de los palacios de los Archiduques. Entre todas esas veleidades ofrecidas a la vista, destaca un colorido papagayo sobre el cuadro de la Virgen con el Niño, a la derecha, y no faltan los pavos reales en los jardines.

Jan

Brueghel el Viejo y Pieter Paul Rubens, Alegoría del Oído, 1617, Museo del

Prado

La alegoría del oído ofrece varios pájaros cantores acompañando el

canto de Venus y Cupido, además de otros sobre los arcos del mirador. Se suman

al concierto una cacatúa galerita a la espalda de la diosa y papagayos y

tucanes entre los instrumentos de la izquierda.

Jan Brueghel el Viejo y Pieter Paul Rubens, Alegoría del Olfato, 1617, Museo del Prado

A diferencia de otros cuadros de la serie, El Olfato tiene lugar

en un exterior, un jardín idílico con todo tipo de flores, árboles y animales

en un ambiente paradisiaco. Hay pavos reales al fondo y un jilguero entre los

claveles que hay sobre la figura de Cupido: debe recordarse la relación que

existe entre el

clavel y el jilguero y el simbolismo que encarnan.

Jan

Brueghel el Viejo y Pieter Paul Rubens, Alegoría del Gusto, 1617, Museo del

Prado

La tentación de la gula sólo da cabida a las aves como manjares,

una cascada de alimentos en un bodegón de plumas muertas.

Jan

Brueghel el Viejo y Pieter Paul Rubens, Alegoría del Tacto, 1617, Museo del

Prado

Este es el más moralizante de la serie. El cuadro con La derrota

de Senaquerib, a la derecha, ejemplifica el poder divino, que es subrayado por

la rapaz que atrapa al pájaro bajo la cortina.

Como Rilke, pasemos de los sentidos al aire, que es, entre los

elementos, el propio de las aves, en eso no ha habido nunca dudas porque toda

la tradición alegórica occidental admiraba su dominio del

vuelo.

En el manuscrito del Bestiario del Amor citado más arriba, junto a

los animales que encarnaban los sentidos, hay un esquema de los cuatro

elementos en el que el aire es representado por un ave volando y el fuego, por

un águila, asociada al sol; la tierra es un cuadrúpedo, probablemente un topo, y el

agua, un pez.

Bestiario del amor, manuscrito lombardo M.459, fol. 9v, c. 1290, Morgan

Library

Iglesia de San Leonhard en Metnitz. Uno de los cuatro elementos: el Aire,

c. 1300

Fue sobre todo a partir de mediados del siglo XVI cuando las

alegorías de los elementos se hicieron un tema clásico, casi siempre como un

apéndice de la mitología.

Giuseppe Arcimboldo fue especialista en retratos alegóricos,

cabezas construidas con objetos o criaturas, inspirados en las figuras

grotescas de la tradición clásica, pero tratadas de una forma más caprichosa.

Por supuesto, al Aire debía ser un caos de aves.

Giuseppe Arcimboldo, el Aire, c.1566, colección privada

Artus Wolffort, Los cuatro elementos, c. 1641, colección privada

Los cuatro elementos están representados por

cuatro figuras sentadas alrededor de un arroyo. El Fuego está representado por

Vulcano con una antorcha encendida y un martillo de forja. El Aire está

representado por un joven desnudo, probablemente Apolo, sentado sobre nubes y

sosteniendo en sus manos un ave del paraíso y un palo del que cuelgan pájaros

muertos. El Agua está representada por Neptuno, con su tridente y vertiendo

agua y peces en el arroyo. La Tierra aparece como Ceres, la diosa de la

fertilidad, con una cornucopia y un conejo blanco, un animal muy fértil.

Maerten de Vos, El Aire., ff.

XVI, Museo del Prado

Como los flamencos, de Vos hace un repertorio fidedigno de muchas especies de aves, muy identificables, que llenan el aire de forma desordenada y rodean a Apolo, sostenido por los vientos. La manucodiata, el ave más etérea, ocupa la capa superior del aire.

Jan Brueghel el Viejo,

Alegoría del aire, 1611, colección privada

Jan Brueghel y Ambrosius Francken, Alegoría del Aire, Entre 1625 y 1632, colección privada

Jacques

Linard, Los cinco sentidos y los cuatro elementos, 1627, Louvre

Linard reúne los sentidos y los elementos y, como Wolfort, el ave del paraíso que sale por la ventana encarna el aire porque, supuestamente, nunca se posaba y se reproducía y alimentaba en vuelo. La brillantez de su aspecto y la ligereza de su vida se reunían para encarnar el Aire y la Vista. La transparencia del aire lo convierte en el cómplice silencioso de la vista y el punto de unión de esa simbiosis es el pájaro, en el que se manifiestan ligereza, forma y color.

Comentarios

Publicar un comentario